1、作品の概要

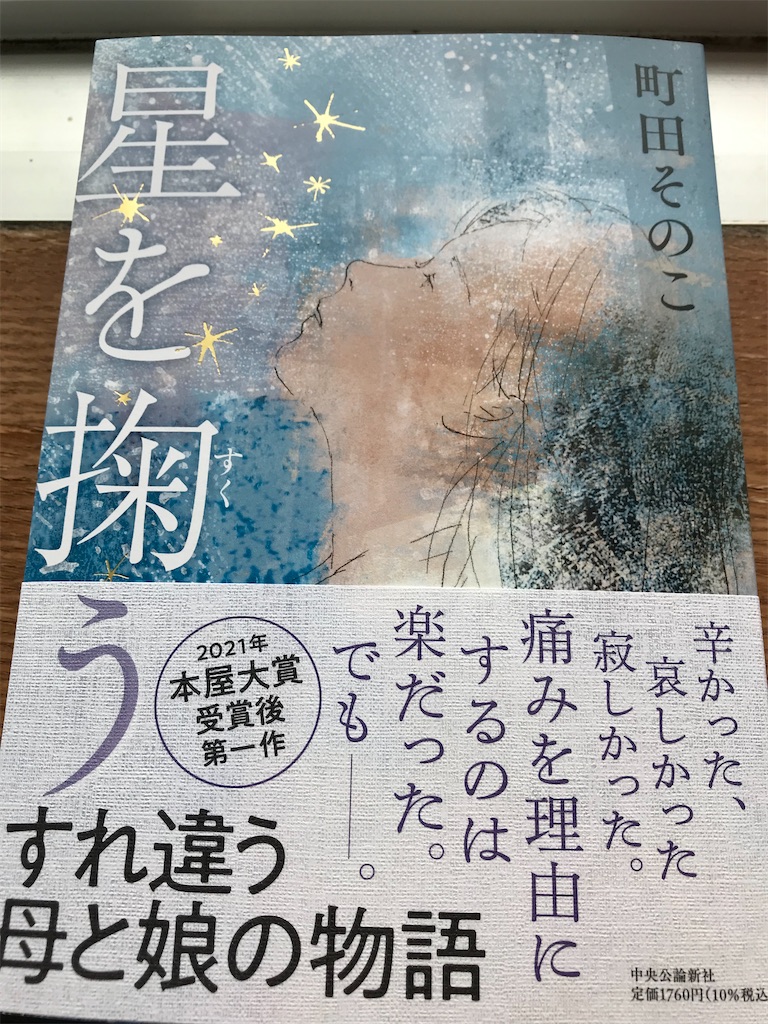

町田そのこの書き下ろし長編小説。

『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞受賞作後の第1作。

離れ離れになった母娘の絆の再生を描いた作品。

2、あらすじ

千鶴は幼い頃に母に捨てられ、父と義母に育てられたが、父が早逝したことで義母と経済的に苦しい中成長していった。

職場で出会った夫の弥一には、離婚後も付きまとわれて暴力を振るわれてお金も取り上げられる始末。

思いつめた千鶴はひょんなことから、自分を捨てた母・聖子が住むさざめきハイツに転がり込み4人での不思議な共同生活を始めることになる。

心身共に傷を負った千鶴は他者との触れ合いの中で、自らを見つめ直し少しずつ母と向き合うようになっていく・・・。

3、この作品に対する思い入れ、読んだキッカケ

前作『52ヘルツのクジラたち』がとても好きで、町田そのこさんの新作にとても興味がりました。

『星を掬う』というタイトルと、素敵な表紙にも惹かれました。

CDなんかで「ジャケ買い」っていう言葉がありますが、表紙とかタイトルから受けるインプレッションって大事ですよね。

想像していたよりシリアスで、すごく奥深い作品でした。

この作品を今、手に取って読むことができてとても幸せだったと思うし、僕にとって大事な物語がまたひとつ増えたことをとても嬉しく思っています。

4、感想・書評(ネタバレあり)

①社会に蔓延する諸問題と生きにくさ

前作『52ヘルツのクジラたち』でも児童虐待の問題を取り扱った物語を描いていましたが、今作でもDV、認知症介護、虐待、若年世代の妊娠など現実に社会に蔓延している問題を物語に組み込んでいます。

さざめきハイツに暮らす5人(後に加わった美保も含めて)はそれぞれに心の奥底に傷を持つ者同士で、それぞれが痛みを抱えて暮らしています。

母に捨てられて父と義母に育てられるも、父が早くに亡くなってしまい、義母と2人で経済的に困窮しながらの生活を余儀なくされた千鶴。

自己肯定感が低い彼女は、結婚相手の弥一に暴行を受けて精神的にも支配されてしまいます。

離婚後もストーカーと化し、彼女に執着し続けどこに引っ越しても追いかけてきて泣けなしのお金まで取り上げいく弥一。

彼から逃れるためにさざめきハイツに入居する千鶴。

実際にDVの問題は社会全体の問題になっていますし、DV夫の暴力と支配が子供にまで及んで凄惨な事件へと繋がってしまっていたりします。

「家族」の問題になると他者の介入が難しく、世間が気づいた時には手遅れになってしまっていることが多いようです。

被害者を孤立させないように相談機関の周知や、セーフハウスの充実などが進んでいけばいいなと思います。

弥一が千鶴に執着し続ける理由は「お前のせいで事業が失敗して俺の人生はめちゃくちゃになった」という身勝手なもの。

だから、千鶴からお金を取り上げるのも、暴力を振るうのも当然の行為だという論理で、自らの失敗を反省し修正することができずに他人のせいにし続ける弥一の歪んだメンタリティがそうさせているようでした。

千鶴も同じようなメンタリティで自分の人生がうまくいかないのは、母親が自分を捨てたせいだと決め付けて思考停止しています。

弥一も千鶴も性格や考え方は違えど、自分の失敗や不遇を誰かのせいにして運命を呪いながらしか生きていけない、後ろ向きで低レベルな考え方をしている人間という点では似通っていた部分もあったのかもしれません。

でも、そんな考え方では壁に当たった時に乗り越えるような精神的な強さを得ることはできないでしょう。

ビジネス書などでは、「自責思考(物事の結果は自分の責任と考える)」「他責思考(物事の結果は他人の責任と考える)」の考え方がよく紹介されていて、問題が起こったときに「自責思考」で考えることで自らの成長を促すことができるということがよく言われていると思います。

「他責思考」で考えて都合の悪い結果を全て他人や他の要素のせいにしていては反省もなく進歩もないということでしょう。

しかし、失敗や良くない出来事を自分のせいだと受け入れることはとてもしんどいことですし、自己肯定感が高く精神的に強くないとなかなかできないことだと思います。

弥一も、千鶴も「他責思考」から抜け出せずに、精神的に幼稚なままで生きてきたでしょう。

そう言う意味では、自分とよく似た「他責思考」の持ち主の美保が現れて、鏡のように自らの稚拙さを気づかせてくれた千鶴は次のステップに進む機会を得ることができたのだと思います。

②千鶴の成長とすれ違う母娘の想い

さざめきハイツに来たばかりの頃は、母親の聖子のそっけない態度に絶望し、美人で母親と仲良しの恵真に嫉妬したりして、なかなか自分の殻から出られなかった千鶴。

しかし理想の母親のような彩子の優しさに癒されたり、その娘の美保に自分と同じ「他責思考」の身勝手さを見たりして徐々に落ち着いて自分の考え方や振る舞いを見直すことができるようになっていきます。

どん底を味わった千鶴ですが、ラジオのパーソナリティーをしていた野瀬が恵真を紹介してくれ、さざめきハイツで暮らすことができ、彩子や恵真の優しさに触れながら生活をすることができました。

「捨てる神あれば拾う神あり」と言いますが、やはり人生悪いことばかりではないですね。

最近よく思いますが、人間良い時の過ごし方より悪い時の過ごし方のほうが大事のように思いますし、悪い流れや痛みを受け入れてやり過ごすことで、自分が変われて良い流れに引き戻す力をつけることができるように思うのです。

千鶴は、自己肯定感が低いまま育ち、自分の境遇や問題を母親に捨てられたせいにしてきたせいで、自己変革、成長の機会を逃し続けていました。

恵真が抱えていた痛みや苦しみにも気づかずに自分の想いをぶつけてしまいます。

自分のことでいっぱいいっぱいになってる人って人の痛みに気づかなかったり鈍感になってしまうものかもしれません。

そんな千鶴と恵真のやり取りを聞いていた結城の言葉は辛辣だけど、的を得ています。

君の言う『捨てられた歪み』ってのがそれかもしれないけど、君自身の怠慢でもあるよ。母親のせいにして思考を停止させてきたんだろうなあ。それを誰も指摘しなかったってのは、まあ不幸ではあるかもな。可哀想に。

千鶴は、少しずつ自らのことを顧みるようになり、周囲の人間の心と触れ合うことで聖子を憎むことしかできなかった自分を変えていきます。

ひとことに母親と言っても色んな母親がいますし、親になるまでの紆余曲折もありますし、親としての顔だけではなくて一個人としての自己も存在します。

当たり前ですが、「母親」という名前の人間はいません。

だけど、時に「家族」や「血」は呪いのように母親らしく振舞うことを強制してしまうように思います。

聖子もかつては「娘」であり、自らの母親から自分のコピーのような存在になるように、あるべき姿になるように強制されて育っていた。

祖母の死、ひと夏の冒険、そして別れ。

全ては繋がっていた出来事であり、聖子という人間が偽りで虚ろな存在から抜け出して自分の本来あるべき姿を獲得しようとした結果だった。

千鶴は捨てられたのではなくて、聖子の母親がしたように娘をスポイルしない為に必要な別れだった。

愛していたからこそ、距離を置こうとした聖子の愛情だった。

そんな答えにたどり着いた時には、聖子の認知症は進行し、2人が一緒に暮らせる時間はわずかしか残されていませんでした。

③「家族」という呪い

聖子は、自分が自分でなくなる姿を家族に見せないように。

今まで築いていたものが壊れしまう前に。

自分の尊厳が失われてしまう前に。

グループホームに入所させてもらえるように手はずを整えていました。

もうこの時の聖子の言葉が名言のオンパレードです。

めっちゃわかるわぁ。

家族だからって何もかもさらけ出して寄り添い合うのはどうなんでしょうか?

僕は、聖子が言っていることにすごく共感します。

「自分の手でやることを美徳だと思うな。寄り添い合うのを当然だと思うな。ひとにはそれぞれ人生がある。母だろうがおやだろうが、子供だろうが、侵しちゃいけないところがあるんだ」

「家族や親って言葉を鎖にしちゃだめよ」

「鎖でがんじがらめになって、泥沼でみんなで抱き合いながら沈むのが家族だっていうの?私はそんなの認めたくない」

「私の人生は、最後まで私が支配するの。誰にも縛らせたりしない」

家族や血ってとても素晴らしいものだし、僕は家族からたくさんのものをもらったし、親たちから受け継いだものを子供たちにも与えていきたいと思っています。

たくさんの想い出を共有して、一緒に生きていきたい。

でも、行き過ぎると家族や血っていうのは呪いのように個人を縛り付けてスポイルしてしまうものになり得ると思うし、個人としてしっかり自立した上で親密に関わるのが僕が考える家族の在り方だと思います。

あまりにも親密すぎて、多くのことを縛り付ける共同体はある種の呪いで聖子が母親にされたように、個性を飲み込んで家族の中の役割の中に人間性を埋没させてしまう。

母親や、娘のような役割に。

それが負の連鎖のように連綿と受け継がれて、かつて娘だった母親は自らの母親からされたことを娘にもしてしまう。

聖子は、そういった呪いを断ち切りたくて、千鶴との別れを決意したのでしょう。

もうちょっと上手なやり方はあったかもしれないけれど。

母の隠された想いを受け止め、弥一と対決したことで千鶴は自らの殻を破り新しい自分の道を歩み始めます。

命を懸けて自分の背中を押してくれた聖子の愛を感じながら。

「わたしの人生はわたしのものだ!!」

僕は、この千鶴(聖子)言葉がこの物語の核になる言葉だと思います。

自分の人生は自分のものだなんてとても当たり前なのだけれど、時に他者がその当たり前のことを侵害して支配しようとしてくる。

だけど、誰にだろうと。

たとえ自分の家族であろうと。

自分の人生を誰かに明け渡してはならない。

自分が自分であるために、誰かに魂を売ってはいけないのだと思います。

自分自身の人生、物語はあくまで主観でしか語ってはいけないものだと思うから。

5、終わりに

僕は介護の仕事をしているのですが、『星を掬う』の介護の場面、認知症の進行の様子など、とてもリアリティがあって共感する場面が多かったです。

認知症になった方って、遠い昔の記憶をランダムに口にされたりすることがあるのですが(同じことを100回ぐらい話されることもありますが)、その様子を記憶の海に揺蕩う星々のように表現したところが、とてもリリカルでよかったと思います。

認知症や介護って、どうしてもマイナスイメージで語られることが多いですが、そんなふうに素敵な表現で語られたことにとても感動しました。