1、作品の概要

1954年に刊行された。

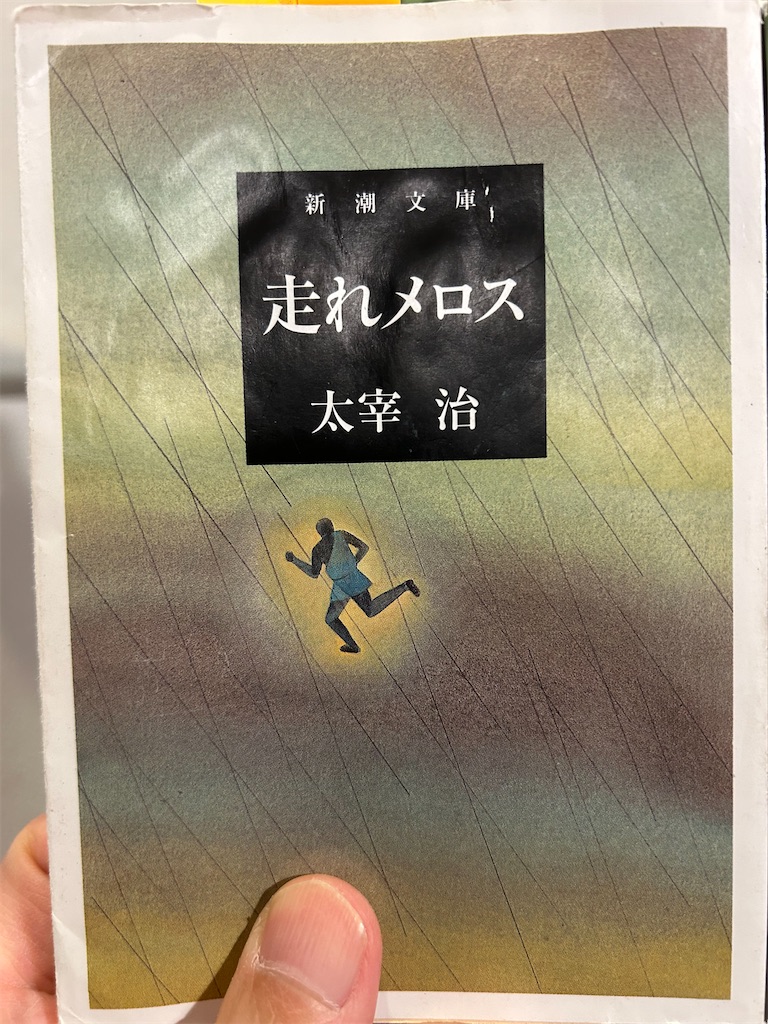

表題作の『走れメロス』他、『ダス・ゲマイネ』『女生徒』『富嶽百景』など9作品が収録された。

文庫本で275ページ。

2、あらすじ

①ダス・ゲマイネ

友人たちから佐野次郎と呼ばれる大学生の青年は、娼婦に恋をしていた。

甘酒屋で出会った奇特な青年・馬場とつるむようになり、2人は雑誌『海賊』の創刊をもくろむ。

馬場の親類の画家・佐竹六郎、新人作家・太宰治を巻き込み計画を練るが・・・。

②満願

伊豆の三島に滞在していた折に、仲良くなったまち医者。

肺を患っていた小学生の先生の若奥様は、ある時うれしそうにパラソルを回しながら歩いてゆく。

③富嶽百景

「私」は師である井伏鱒二が滞在する、甲州御坂峠の天下茶屋に身を寄せ、創作に勤しむ。

富士があまりによく見えすぎる場所で、良い印象を抱かなかった私だったが、様々な場所で富士を眺めるにつけ、その印象は変化していった。

師のすすめで見合いをして、青年たち、茶屋の娘との交流を経て、その地を去る時に「私」が垣間見た富士はまた違った感興を呼び起こすものであった。

④女生徒

14歳の女生徒は、父を亡くして母親と2人暮らし。

ささいなことで空想を膨らませたかと思うと、怒りに捉われたり、寂しい思いをしたりと、まるで猫の目のようにくるくると変わる感情に翻弄される。

そんな彼女の起きてから眠りにつくまでの、とある1日の話。

⑤駆込み訴え

ユダが旦那様と称される人物にイエス・キリストの悪行を訴える。

混乱しつつも愛憎を交えながら彼の人の不実を暴こうとまくしたて、ついにその居所も暴露するが・・・。

妹と2人暮らしのメロスは、近々結婚する妹のために街へと買い物に出るが、圧政に苦しむ人々の活気のなさを見て、ディオニス王を諫める。

王はメロスを処刑しようとするが、妹の結婚のために3日の猶予を乞い、代わりの人質として、親友のセリヌンティウスを差し出す。

妹の結婚式を終えて、街へと戻らんとするメロスに様々なアクシデントが降りかかる。

果たしてメロスは、王との約束の時間までに戻り、親友を救うことができるのか?

⑦東京八景

東京での10年の生活。

東大に入学し、Hとの結婚と破婚、実家との断絶、幾度の自殺未遂・・・。

苦しい時期ながらしかし、眼裏に焼き付いた印象的な東京の風景があった。

⑧帰去来

実家から、長兄から勘当されて長らく郷里の地を踏まなかった「私」は、北さんと中畑さんの助力を得て、帰郷を果たすに至る。

長兄不在の実家は、放蕩息子の帰還を喜び、わずかな時間ながら家族との親密な時間を過ごす。

⑨故郷

『帰去来』の帰郷から1年後、母親の容態が急変したとのことで、「私」は妻子を伴い北さんと再び郷里の地を踏んだ。

母親と初めて対面する妻と子。

母の危篤に長兄の態度も緩やかに氷解し、兄弟が一室に居合わせる。

3、この作品に対する思い入れ、読んだキッカケ

太宰治は、19歳だった予備校時代に「これは僕の物語だ!!」と、完全に同化し読み漁った僕にとって特別な作家の1人です。

初読から28年以上経って、太宰の作品の新たな魅力や、別角度から味わえる作家としての天性の資質に気付かされているように思います。

短編小説集『走れメロス』は、ブックオフで110円で買いましたが、『走れメロス』ほか『ダス・ゲマイネ』『女生徒』『富嶽百景』などの名作のオンパレードでした。

太宰が安定した生活と精神を土台に、矢継ぎ早に紡ぎだした芳醇で芸術性の高い作品群を大いに楽しむことができました。

感謝多謝。

4、感想

①ダス・ゲマイネ

中期の作品が多い中で、ぽつんと収録されている初期の1935年発表の『ダス・ゲマイネ』ですが、尖ってる感じがこの短編小説集の中で異彩を放っていて良いですね。

ドイツ語で通俗性を意味する言葉であり、津軽言葉の「ん・だすけ・まいね」(それだからだめなんだ)の両方をもじったのではないかと言われているようですね。

うーん、さすがの言語センスと洒落っ気。

他の作品が丸みを帯びて、どこか余裕があるのに対して『ダス・ゲマイネ』は尖りまくっている感じがします。

ギザギザハートの子守唄的な?

ああ、わかってくれとは言わないが、そんなに俺が悪いのか?的な?

主人公は佐野次郎的な学生ですが、馬場の存在がとにかく際立っていて味があります。

金持ちの音大生で、大ぼら吹き?かもしれない男ですが、風体も珍妙ですし、独特の感性と思想を持ち合わせています。

物語は佐野次郎と馬場の交流を中心に描かれて、珍しく太宰治本人も登場し、夢幻のごとく、「海賊」という雑誌を創刊すべく奔走します。

仄暗い青春と言うべきか?

佐野次郎の恋の相手も、娼婦ですし、どこか先行きの暗さが伺えます。

劇薬のような、はちゃめちゃな青春物語。

結末が悲劇的なのがまた良かったです。

②満願

とても短い作品ですが、一瞬の鮮烈な風景を浮かび上がらせるようなさまが印象的です。

病気のために子供を作ることを許可されなかった若い妻が、ようやく医師の許可が下りて、喜びに満ち溢れてパラソルをくるくると回しながら歩いていく。

とても美しく、清い一枚の絵画のような光景。

こういった純真性に対しての、太宰の信仰とも言うべき深い憧憬を垣間見たように思いました。

③富嶽百景

放蕩と混乱を極めた太宰の20代の生活。

1937年に初代と水上温泉で自殺未遂を企てて、結局2人とも生きたが、離婚する結末に。

このあたりは著作『姥捨て』で描かれていますが、太宰にとってどん底だったと思います。

そこから心機一転富士山が見える山梨県の天下茶屋に師の井伏鱒二を頼って訪れ、『女生徒』をはじめとする傑作を書き、作家として見事に成熟していくそのきっかけとなったのがこの天下茶屋の日々で、その日々を小説として描いたのが『富岳百景』になります。

初期のとげとげしく、自虐的な感じは身を潜めてどこかリラックスして、様々な角度で富士の風景を楽しみ、甲州の深まる秋を楽しむ姿に、豊潤な芸術を生み出した精神的な落ち着きを見て取ることができます。

完全に身から出た錆、なのですが大変な混乱と絶望の時期をくぐり抜けてきた。

たくさんの人に迷惑をかけて、自らの評判も地に落ちて、白痴扱いされるようになった。

身勝手な自己陶酔かもしれませんが、とにかく苦しいところをくぐり抜けて、2度の自殺未遂を経て、なお生きている。

とても、ささやかな自負ではありますが、このくだりはとても印象的でしたし、過去を真摯に受け止めつつも、等身大の自分で生きていこうとする誇りと気概のようなものを感じました。

頑張れ頑張れ、太宰治。

私には、誇るべき何もない。学問もない。才能もない。肉体よごれて、心もまずしい。けれども、苦悩だけは、その青年たちに、先生、と言われて、だまってそれを受けていいくらいの、苦悩は、経て来た。たったそれだけ。藁一すじの自負である。

太宰の描いた富士はどんなものだったのでしょうか?

情景描写の美しさ、幻想的な感覚は川端康成に一日の長があり、豊かな語彙と、天才的なまでの表現の美しさを誇る三島由紀夫が白眉であります。

太宰の表現、描写の特異性と優れた点は、少女がうっとりと眺めているような素直さと、その感覚の平易さと繊細さにあるような気がします。

太宰は、作品にもよるかもしれませんが、ひらがなを多く使って意図的に平易でやさしい文体をこころがけているように感じます。

それと、句読点の打ち方がおそろしくリズミカルで音楽的。

文章にリズムがあって、平易で優しい文章で描かれる情景描写。

太宰の小説読んでいるときにときおり感じるなぞの心地よさはこの文体にもあるように思います。

おそろしく、明るい月夜だった。富士が、よかった。月光を受けて、青く透きとおるようで、私は、狐に化かされているような感じだった。鬼火。狐火。ほたる。すすき。葛の葉。私は足のないような気持で、夜道を、まっすぐに歩いた。下駄の音だけが、自分のものでないように、他の生きもののように、からんころんからんころん、とても澄んで響く。そっと、振りむくと、富士がある。青く燃えて空に浮かんでいる。私は溜息をつく。

「富士には、月見草がよく似合う」という名文。

この場面も繊細な太宰の感性がよくわかりますし、一瞬の黄金色の月見草の花の残像が消えずに残ったという表現が、淡い感じで好きです。

「おや、月見草」

そう言って、細い指でもって、路傍の一箇所をゆびさした。さっと、バスは過ぎてゆき、私の目には、いま、ちらとひとめ見た黄金色の月見草の花ひとつ、花弁もあざやかに消えず残った。

④女生徒

『逆行』が第1回芥川賞に落選して、私生活を批判されて怨敵となった川端康成。

文芸誌で反撃したりもしていたみたいですが、そんなニクイあん畜生の川端康成が褒めちぎった作品がこの『女生徒』でした。

「この女生徒は可憐で、甚だ魅力がある。少しは高貴でもあるだらう。(略)作者は「女生徒」にいわゆる「意識の流れ」風の手法を、程よい程度に用いている。それは心理的といふよりは叙情的に音楽じみた効果をおさめてゐる。」

2人とも、少女性への神聖さへの信仰みたいなものを感じることがありますし、わかりあえる余地があったのかもですね(笑)

でも、そう考えると宮崎駿、村上春樹、新海誠なんかにもそんな少女性へのリスペクトみたいなものを感じることがありますが。

とにもかくにも、川端パイセンの激賞もあり、売れ行き好調となった『女生徒』は、太宰の転機となった重要な作品でした。

女性の1人称の告白体。

私小説的な内容が多かった太宰の作品の幅を一気に広げる画期的な発明でした。

でも、『灯籠』が初だったのかな?

『千代女』『きりぎりす』『ヴィヨンの妻』『斜陽』と、これ以後もこの作風で多くの名作を生み出していきます。

どこにでもいるような14歳の少女の1日を綴った話。

それをこれだけみずみずしく描けるのはやはり才能。

少女のような繊細な感性を太宰が持っていた証左にほかならないと思います。

⑤駆込み訴え

弟子のユダが、「旦那様」にキリストの不実を訴える作品ですが、ユダの訴えが錯綜しまくっていて、「ん?この人大丈夫なんかな?」って感じです(笑)

愛憎が交錯しまくっている。

言わずと知れた超名作。

ですが、太宰の作品の中では異色です。

再読しても、これ書いた意図はなに?ってなりますし。

芥川龍之介の影響で『杜子春』みたいな普遍的な教育臭い作品を書きたかったのでしょうかね?

まんまと教科書に載りましたし、小学生の道徳の時間にアニメビデオを見せられたりもしました。

なぜか、いまだにその時の主題歌を覚えたりしています。

ちなみに僕は、「走るエロス」と呼ばれていて、「エロスは来ます!!」と連呼するセリヌンティウスです。

エロは死なぬ。

⑦東京八景

なにか、地味に好きな作品で。

グダグダな過去を回顧する私小説的なアレなんですが、とてもリリカルで良いのです。

すごく辛くて、思い出したくないような時期にも印象に残るような風景はあって。

そんな過去の風景をこの『東京八景』で描き出そうとした太宰は、どこかこの時期を懐かしんでいるようにも感じました。

この作品を書こうとする太宰の意欲も並々ならぬものがあったように思います。

青春への訣別の辞、とは言い得て妙。

⑧帰去来

自らを卑下しながらも、教養の高さをちょいちょいアピールする太宰。

『帰去来』というタイトルをつけた今作も、そんな空気を感じました。

しかし、「かえりなんいざ」とは、とても良い語感ですね。

ただの帰郷に、それほどの大きな決意が籠められていたのでしょう。

( 陶淵明の「帰去来辞」の「帰去来兮、田園将レ蕪、胡不レ帰」による語。「去」「来」は助辞。「かえりなんいざ」と訓じ、「さあ帰ろう」と自らを促す意 ) 官職を辞し、郷里に帰るためにその地を去ること。また、それを望む心境。きこらい。

⑨故郷

『帰去来』『故郷』『津軽』は帰郷三部作とも言える作品群かもしれないですね。

勘当されていた津島修治(太宰の本名)が、10年ぶりに帰郷する。

悪徳がたたって、おっかなびっくりですが、『故郷』では母親の病気の悪化もあり、妻子を連れての初めての帰郷となります。

なんでもないことを、膨らませて、たくさんの意味を持つ物語にすること。

それは、作家としての才能のひとつであるまいか、と思ったのがこの『故郷』でした。

母が危篤になって、勘当息子が妻子を連れて10年ぶりの帰郷するわけなので、なんでもないことはないのですが、周辺事情の膨らませ方と心理描写の巧みさが秀逸。

最後に期せずして兄弟が一室に集まる場面が、どう説明していいかわかりませんが、じんわりと良かったです。

ああ、やはり兄弟だよな。

そう、思いました。

5、終わりに

いやー、本当に名作揃いの短編小説集でしたし、精神的に安定していた時期の作品が多かったので、なにかいい気持ちで読みました。

太宰治は暗いというイメージは、初期作品群と『人間失格』が主で、他の作品には違った芸術的な価値があると再認識させられる作品群でした。

↓ブログランキング参加中!!良かったらクリックよろしくお願いします!!