1、作品の概要

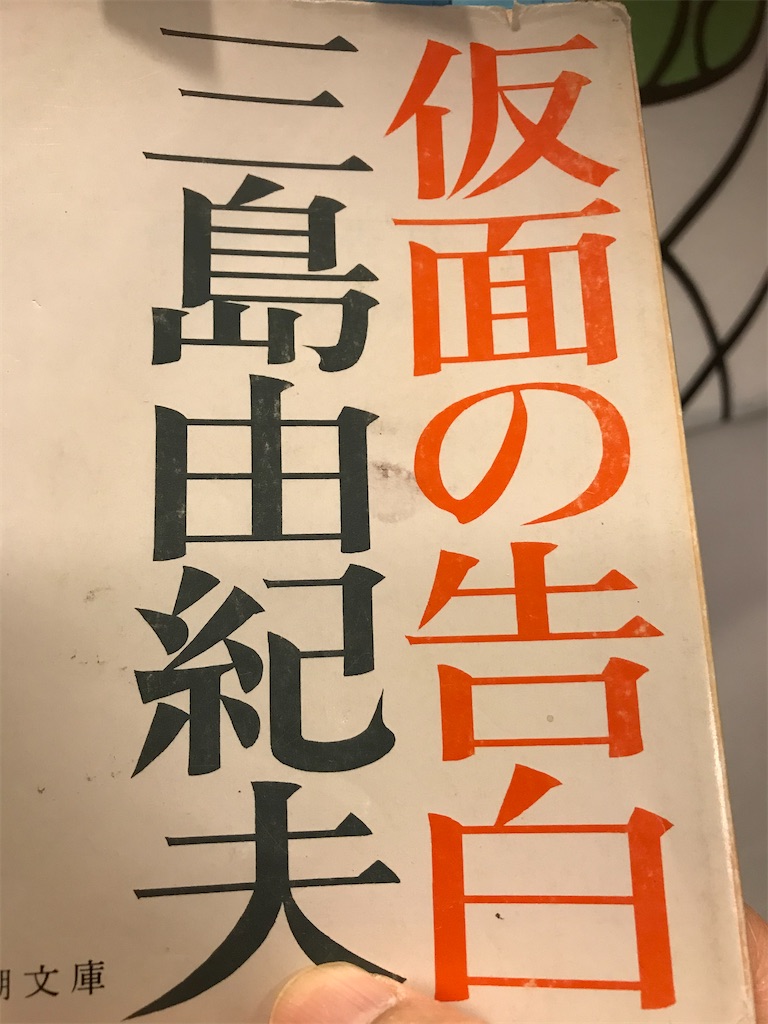

1949年に刊行された、三島由紀夫2作目の長編にして代表作。

同性愛を扱った自伝的小説で、その倒錯した世界感が当時の話題となった。

一人称の告白体で描かれている。

「私」の少年時代から23歳までの話で、全4章からなる。

前半は、倒錯した性の目覚めと憧れの同級生・近江との学校生活を描き、後半は友人・草野の妹・園子との恋愛と、失恋を描き女性を愛せない苦悩を描いた。

2、あらすじ

病弱な「私」は母から引き離されて、祖母から徹底した管理のもと育てられた。

歪んだ愛情を注がれながら育った私は、汚穢屋や、兵士の汗の匂いに魅せられて、絵本の中の殺される王子を愛した。

「私」はそれらが持つ悲劇的なものに惹きつけられていた。

祖母の下から家族の元に戻った「私」は、13歳のころに父の画集のグイド・レーニの「聖セバスチャン」の絵に欲望を感じ初めて悪習(自慰行為)を行ってしまう。

中学の時にクラスメートだった粗暴な少年・近江に恋をし、彼の肉体に惹きつけられるが、その欲望が女性の裸体には無関心なことに気づき、苦悩し始める。

大学生の時に、友人の草野の妹・園子に出会い、「私」の心は揺り動かされる。

園子を見た時に「私」の心を襲ったのは、悲しみと「罪に先立つ悔恨」だった。

「私」は肉の欲望なしに園子を愛することを試み、2人は親しくなり手紙のやり取りもするようになる。

疎開した園子を訪ね接吻をするが、何も感じない自分に絶望し、園子から距離を置くことを決意する。

草野から、園子との結婚を打診する手紙をもらうが、婉曲的に断りの手紙を書いて2人は別れてしまうのだった。

園子が他の男と結婚をしたことを知った「私」は衝撃を受け、同級生の誘いを受けて娼家へ赴く。

結果はやはり不能であり、逞しく無知な男たちが血を流し絶命していく倒錯した妄想だけが、彼に欲情を感じさせた。

偶然、人妻となった園子に再会し、変わらず肉体の欲望を感じないのに彼女と会いたいと思う「私」は逢瀬を重ねるのだった。

3、この作品に対する思い入れ

年始に中村文則の『最後の命』を読んでいた時に、主人公の親友・冴木が主人公に送ってきたメールの内容が歪んだ性的志向を含んだ内容で、なんだか『仮面の告白』みたいな話だなと思い、再読してみました。

ちなみに『銃』はドストエフスキー『罪と罰』、『悪意の手記』は太宰治『人間失格』のエッセンスを感じます。

『仮面の告白』は19~20歳ぐらいの頃に読んで、その倒錯美に強く惹きつけられました。

三島の文章は詩的で、端正で整っている印象ですね。

今作では、丹念に自意識を解体し、あらゆる角度から検証しています。

とても好きな作品です。

4、感想・書評

まず初めに一言、僕にとって非常に難解な作品です(^_^;)

今までは何となく雰囲気で文字を追って、文章とその世界観に酩酊している読み方だったのですが、きちんとアウトプットしようとすると三島がどういう意図で文章を書いたのか等々、理解しながら読み進めていかねばならず、僕の能力を超えた作業でありました。

特に繰り返し繰り返される自意識への丹念な描写がとても難解でした。。

正直に言いましょう。

僕は半分もこの作品を理解できていない気がします(^_^;)

そんな、感想があるものかと罵声が飛んできそうですが、なんとか力を振り絞って書いてみたいと思います。

①「私」の悲劇的なものへの恍惚

「私」は幼少期に自家中毒で死にかけてから、病弱で何度か死にかけています。

そのこともあり、祖母に引き取られて男の子らしい粗暴な遊びは許されず、歪んだ愛情に育まれて成長していきます。

作中にしかと触れられてはいなかったとは思いますが、暗にこの環境が「私」の性的倒錯を生む要因になったことを匂わせているように思います。

幼少期の私の初めての記憶は、汚穢屋(糞尿汲み取り人)に関するものでひりつくように切実に「私が彼になりたい」と、「私が彼でありたい」と願いました。

近江との恋でも、同一化を希求する描写がなされていますが、わずか5歳の折にそういった歪んだ情愛の萌芽がみられています。

「私」は彼の職業に「悲劇的なもの」を見出しますが、私自身が世界から拒まれていることを予見していたものでもあったようでした。

それは、女性に対しての不能であったり、倒錯した妄想と同性にしか欲望を感じないという自らの特異性に対する予言のようなものでもあったのでしょう。

また、天勝の仮想をして走り回る幼い「私」を母が見やりそっと目を伏せた場面をこう描写しています。

何をこのとき私は理解し、あるいは理解を迫られたのか?「罪に先立つ悔恨」という後年の主題が、ここでその端緒を暗示してみせたのか?それとも愛の目の中に置かれた時にいかほど孤独がぶざまに見えるかという教訓を、私はそこから受け取り、同時にまた、私自身の愛の拒み方を、その裏側から学び取ったのか?

日常に起こる出来事に自らの自意識が立てる小さなさざ波を丹念に描写しています。

そして、それらは青年期に入り自らのセクシャリティの問題に直面して苦悩する「私」の精神的暗部の萌芽を描写しています。

「罪に先立つ悔恨」は、園子と2度目に会った時に感じたもので、罪より先に悔恨がやって来て、それは自分の存在そのものに向けられた悔恨、自分が異形として生まれ落ちてしまったことへの深い悲しみだったのではないでしょうか?

天勝の仮装という異形=自らの歪んだセクシャリティ

母が目をそっと伏せる=世間から異形の自分が拒まれる

そんな後年に自らが至ることになるひとつの観念的地獄への予感が幼年期の「私」の心に暗い影を落とし始めていました。

②初めての「ejaclatio」と近江への恋

幼年期より絵本などで殺される若者に異様な関心を示していた「私」はまた残酷に弓矢や槍で血を流す肉体に性的昂ぶりを覚えていました。

13歳の時に「私」は、父の画集のグイド・レーニの「聖セバスチャン」という殉教図に激しく欲情し、始めて悪習(自慰行為)をして「ejaclatio」(射精)します。

その絵を見た刹那、私の全存在は、或る異教的な歓喜に押しゆるがされた。私の血液は奔騰し、私の器官は憤怒の色をたたえた。この巨大な張り裂けんばかりになった私の一部は、今までになく激しく私の行使を待って、私の無知をなじり、憤ろしく息づいていた。私の手はしらずしらず、誰にも教えられぬ動きをはじめた。私の内部から暗い輝かしいものの足早に攻め昇って来る気配が感じられた。と思う間に、それはめくるめく酩酊を伴って迸った。

おそらく、世界の文学史で最も詩的で丹念に描写された自慰行為の場面ではないかと思います(笑)

幼少期から「私」の胸の内にあった性的倒錯が一つの成就をみた瞬間でもありました。

三島が描写すると目を覆うような醜悪な場面も、詩的で哲学的な場面に感じられますね。

この作品では、歪んだセクシャリティや自意識を詩的で整った文章で描くギャップが素晴らしく美しく感じます。

どこまでが事実化はわかりませんが、自伝的に書いたこの作品は自らの臓腑を引きずり出して精密に描写していくような狂気にも似た執拗さ、暗い情念のようなエネルギーを感じます。

中学時代に「私」は初めての恋を経験します。

粗野で無知な近江に恋した私は、彼を盗み見、彼の裸体を見る機会を夢想し、彼自身になりたいと強く願います。

しかし、強い嫉妬のため彼への愛を諦めざるを得ませんでした。

③園子に対して感じた悲しみと先に立つ悔恨

それまでも、女性への恋愛を試みたり、演技してみたりしたことはあった「私」ですが、その試みはことごとく失敗に終わっていました。

しかし、女性への性欲を感じることなく、プラトニックに愛することができると「私」は信じ、そうすることで人生の再出発をすることができると考えていたのでしょう。

そんな折、園子と出会い2度目に会った時に他の誰からも感じなかった特別な感情を抱きます。

「存在の根底が押しゆるがされるような悲しみ」を感じ、前述の「罪に先立つ悔恨」を感じます。

それは、ある種のイノセンスへの敬虔な憧れと、正常さへの回帰への絶望がもたらしたある種の直感のようなものでなかったのではないかと思います。

「私」は園子と話すことに心地よさを感じ、会いたいと思うようになります。

ただ、彼女に性欲を感じることはないし、恋と断ずるには不明瞭な感情を抱き続けます。

「私」はその都度、園子への複雑な感情を読み解こうと執拗に自意識を解体し、検証を繰り返します。

園子も「私」を慕うようになり、手紙のやり取りの末、接吻をします。

しかし私は刻刻に期待をかけていた。

接吻の中に私の正常さが、私の偽りのない愛が出現するかもしれない。

園子との接吻で、正常に女性を愛せるようになるのではないか?

そう「私」は期待していました。

しかし、何も感じることができず、彼女の元から逃げ出すことを決意します。

そして、後に草野から来た手紙の結婚への打診に断りの手紙を書くのでした。

④三島が本作で表現したもの

園子と別れた後に、悪あがきのように友人と娼婦を抱きに行きますが、不能が確定します。

「私」はダンスホールで踊り、慰めを求める日々で俄かに苦しみを感じます。

苦しみはこう告げるのである。

『お前は人間ではないのだ。お前は人交じりのならない身だ。お前は人間ならぬ何か奇妙に悲しい生き物だ』

「私」苦悩しながらも奇怪で残虐な妄想に囚われ、続けます。

作中で幾度も自らの死への妄想を繰り返し、戦争という非日常が圧倒的な死を運んでくるのを望みますが、それもどことなく夢想しているような様で、「死」という概念の中を揺蕩い、陶酔しているようにみえます。

ついには、自死も願ったりもしますが、どことなくリアリティがなくそういった自意識に酔っているような気もします。

最後の園子と一緒にダンスホールに行く場面では、私は衝撃を受けます。

この瞬間、私の中で何かが残酷な力で二つに引き裂かれた。雷が落ちて生木が引き裂かれるように。私が今まで精魂込めて積み重ねて来た建築物がいたましく崩れ落ちる音を私は聴いた。私という存在が何か一種のおそろしい「不在」に入れ替わる刹那を見たような気がした。

園子は、「私」にとって「正常」「良心」など清らかなるものの象徴であり、園子と恋愛感情がないままに、会いたいと思って逢引を続けたのは園子を世間と「私」を繋ぐか細い命綱のように感じていたからではないでしょうか?

そして、この時に2つに引き裂かれたのは、現世と繋がり正常であろうと強く願う良識的な精神と、同性の逞しい肉体、粗野で野蛮な胴体に血塗られた妄想を止められない病んで倒錯した精神との2つであったのではないしょうか。

自分にとって清らかな存在の園子といながら、その存在を忘れて邪悪な妄想に耽る。

現実世界から禍々しい妄想(一種のおそろしい不在)の世界に入れ替わる瞬間を覚知し、愕然としたのかもしれません。

『仮面の告白』の本質は、同性愛の志向を持ち女性を愛することができず、不能に嘆きながら、実は男たちの粗野で無知な肉体が血にまみれていくさまを妄想し、性的な喜びを得るある種自意識の分裂を描いた作品のように思いました。

もしかしたら「私」はその分裂、死の予兆さえも一種の倒錯した自己陶酔の一部として自らの精神の中に取り込み飴玉を舐めるように執拗に舐め尽くし、快楽を得ていたのではないかと感じました。

だとすると、とてつもなく入り組んで難解な精神構造を持った変態だと思いますが(笑)

一体、どこまでが三島本人のことで、どこまでがフィクションだったのでしょうか?

『仮面の告白』というタイトル自体がとても意味深に思えてきます。

読み終えてなお、より深く入り組んだ迷宮の入口に立たされているように感じます。

5、終わりに

ショッキングな内容で性的な逸脱と苦悩を描いた作品でした。

我流の解釈で読み解いてみましたが、的外れなことを言っているような気もします。

以前、「名刺代わりの小説10選」にも選んだほど好きな作品ではあるのですが。。

また、時間を置いて再読してみたいし、他の三島の作品も読み返してみたいと思いました。

↓良かったら、ポチッとお願いします!!